Изучение эффективности и обоснование рентгенографического исследования коленного сустава у собак при вывихе коленной чашки является довольно актуальной тематикой как с научной, так и с практической точек зрения. Это вытекает из наибольшей распространённости рентгеновской диагностики данной патологии в сравнение с такими исследованиями как – компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Преимущества рентгенографии, как говорится, на лицо: явное экономическое превосходство, скорость выполнения, возможность всесторонней оценки сустава с разных точек приложения и углами сгибания конечности, отпадает необходимость в седации. В следствие всего этого, мы согласны с высказываниями многих авторов о том, что в диагностике вывихов надколенника, рентгенография является золотым стандартом инструментальных клинических исследований [1, 3].

Классификация вывихов

После постановки диагноза каждый раз возникает вопрос о методиках оперативного лечения, оптимально применимой к определенному пациенту. Ортопедического обследования, как правило, недостаточно для получения объективной картины изменений произошедших в тазовой конечности и данные результаты являются субъективными [5]. Для дальнейшей обстоятельной интерпретации рентгеновских снимков и выбора на их основании тактики оперативного лечения, необходимо знать классификацию вывихов коленной чашки, применяемых при лечении животного.

Для общей характеристики заболевания наиболее часто используется методика, предложенная Putnam, основанная на клинико-морфологических проявлениях патологических изменениях сухожильно-мышечного и костно-хрящевого аппаратов коленного сустава, а зачастую и костей тазовой конечности:

- 1. Перемежающийся пателлярный вывих, сопровождаемый мануальным смещением при полном разгибании сустава.

- 2. Частый пателлярный вывих при сгибании сустава или надавливании пальцами, при этом спонтанная редукция не всегда происходит сразу и самостоятельно.

- 3. Устойчивый пателлярный вывих, при котором мануальная редукция возможна.

- 4. Устойчивый пателлярный вывих, при котором мануальная редукция невозможна [3, 4].

Однако, ориентируясь только этими данными, как мы считаем, невозможно, верно установить характер патологических изменений коленного сустава и грамотно спланировать оперативное хирургическое вмешательство.

Материалы исследования. Исследования клинико-рентгенографических корреляций при диагностике вывиха коленной чашки у собак выполняли на кафедре ветеринарной хирургии ФГБОУВПО «МГАВМиБ» в 2010-2013 г. Материалами исследования послужили 52 собаки с вывихом коленной чашки. Животных отбирали без учета половых, породных и возрастных особенностей.

Методика исследования

Обследование животных проводили по общепринятой методике. Рентгенографические исследования проводили на аппарате Арман 10-Л6. Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью программы Statgrafics.

Корреляция рентгенографической семиотики вывиха коленной чашки и характера изменения стато-локомоторного аппарата коленного сустава заключалась в последовательном проведении ортопедических и рентгенографических исследований. При ортопедическом осмотре определяли характер хромоты, болезненность в области сустава, наличие артрита или синовита, степень ротации голени медиально, способность коленной чашки к удержанию в анатомически правильном положении при привычном вывихе и оценивали границы подвижности надколенника относительно блока бедренной кости. Также у некоторых животных удавалось получить субъективные данные о состоянии межблоковой выемки, её глубине и степени выраженности методом пальпации эпифиза бедренной кости. Затем проводили пальпаторную оценку состояния комплекса квадрицепса, бедренной и большеберцовой костей.

Для рентгенографии мы использовали прямую проекцию с положением бедренных костей параллельно друг другу, боковую проекцию с углом коленного сустава 155-165°, бедренно-надколенниковую аксиальную проекцию для выявления степени деформации межблокового желоба.

Результаты исследований

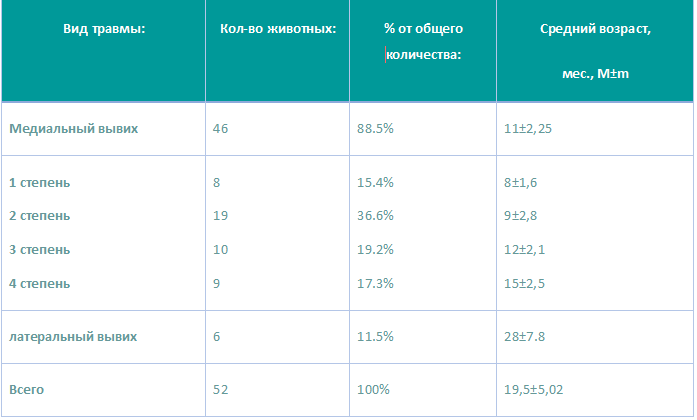

При анализе полученных данных ортопедического осмотра 52 подопытных животных с вывихом коленной чашки и хромотой, как по типу опирающейся конечности, так и по типу висячей конечности, нами установлено, что у собак в 88,5% случаев встречается медиальный вывих, и только в 11,5% случаев латеральный. У собак с медиальным вывихом коленной чашки 1-3 степени, подтверждённым рентгенографическими исследованиями, которые составили 71,2% от общего числа подопытных, отмечалась перемежающаяся хромота. В то время как хромота по типу опирающейся конечности была характерна для собак с 4, а иногда и 3 степенью патологии. Хромота, по типу опирающейся конечности, нами встречалась и у собак со 2 степенью вывиха, но носила исключительно перемежающийся характер и наблюдалась только при положение вывиха коленной чашки. (таб. 1). Также обстоят дела и с корреляцией степени вывиха и патолого-морфологических изменений в коленном суставе и тазовой конечности в целом. Так, вальгусная деформация бедренной и варусная деформация костей голени, абсолютно соответствовали 3 и 4 степеням, но, и не редко встречались при 2 степени вывиха коленной чашки, хоть и не столь выражено.

Статистические данные частоты видов вывиха коленной чашки, степеней, половой и возрастной корреляции.

Примечание: степень вывиха устанавливалась по классификации предложенной Putnam, описанной выше. (p≤0.01)

Незначительная распространённость собак с 1 стадией вывиха коленной чашки, как мы считаем, обусловлена слабо выраженной симптоматикой и незначительными изменениями в коленном суставе и костном остове тазовой конечности. Таким образом, эти животные просто не поступают в ветеринарную клинику и не имеют возможности проведения обследования. А на периодически возникающую хромоту, владельцы собак предпочитают не обращать внимания и не предают этому факту должного значения.

Мы видим, что большинство, наиболее серьезных патологических изменений, а по нашему мнению это костная деформация, вследствие которой уже изменяется распределение векторных нагрузок передающихся от комплекса четырехглавой мышцы на прямую связку коленной чашки и другие изменения, начинают свое формирование при 2 стадии вывиха. Точно так же, как и появление достаточно выраженной симптоматики болезни. Это значит, что 2 стадию вывиха чаще всего диагностировали (36,6%), а вместе с тем и имели хорошие прогнозы при хирургическом лечении.

Рентгенографическая картина прямой проекции коленного сустава у собак заключалась в костных деформациях, которые мы регистрировали у 57,7% животных. При исследовании коленного сустава в прямой проекции основными критериями оценки являлись: позиция коленной чашки (рис.1) и состояние костной основы тазовой конечности. Определяли соотношение осей тел бедренной и большеберцовой костей. Для этого проводили линии посередине диафизов большеберцовой и бедренной костей и устанавливали угол дисконгруэнтности сустава (рис.2). Установлено что при углах от 180° до 172° клинически выявляется симптоматика 1 и 2 степени вывиха коленной чашки, при которых не требуется остеотомия, а при углах менее 172° – 3-4 степень, при которой реконструкция костной основы коленного сустава должна являться обязательным элементом хирургического лечения.

Кроме того оценка состояния эпифиза бедра в прямой проекции позволяет в некоторых случаях оценить состояние мыщелков и наличие деструктивных патологических процессов, таких как гонартроз, остеоартроз, деструкцию костной основы преимущественно медиального мыщелка дистального эпифиза бедра.

На основании данных рентгенографии коленных суставов собак мы с уверенностью можем утверждать, что боковая проекция может быть использована только в качестве дополнительного исследования и несёт вспомогательную информацию, такую как степень выраженности и кальцификации гребня большеберцовой кости, положение коленной чашки относительно сесамовидных костей и с целью диагностики сопутствующих повреждений связочного аппарата коленного сустава. Например, известны случаи разрыва передней крестообразной связки наряду с медиальным вывихом коленной чашки не обусловленным травматизацией. Необходимость рентгенографии коленного сустава в такой проекции определяется после ортопедического обследования животного [2].

Аксиальная проекция помогает в оценке необходимости и прогнозах реконструкции межблоковой выемки дистального эпифиза бедренной кости. Рентгенография в аксиальной проекции выполняется при сгибании конечности в коленном суставе на 30°-40°, при таких углах, осуществляется наиболее информативная визуализация трохлеарной выемки бедренной кости и в особенности наружной её части. Наружная часть бедро-чашечкового сустава подвергается большим нагрузкам, чем внутренняя его часть. Поэтому патологические изменения состояния хряща и субхондральной кости вначале будут проявляться именно в области наружной части блока бедренной кости. При значительной степени остеодеформации рентгенографические изменения визуализируются при снимках, сделанных с большими углами сгибания конечности соответственно в средней и нижней части трохлеарного жёлоба. Степень внедрения коленной чашки рассчитывается при помощи линии проведенной по верхней границе мыщелков дистального эпифиза бедренной кости и рассчитывают процент погруженной части коленной чашки. Так, при довольно гладкой и слабо выраженной межблоковой выемки, степени внедрения коленной чашки составляет менее 30%.

Заключение

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что рентгенографические исследования коленного сустава должны быть обязательными исследованиями при диагностике и планировании оперативного лечения вывихов коленной чашки. Первоочередным является проведение рентгенографии сустава в прямой проекции, так как она наиболее информативна и показательна. Но для более подробного исследования места патологического процесса, тем более что в него склонны вовлекаться как костный остов тазовых конечностей, так и связочный аппарат коленного сустава, предпочтительно дополнительно выполнять снимки в боковой проекции.

Важно отметить то, что остаётся недооценённой роль бедренно-надколенниковой аксиальной проекции, при диагностических рентгенографических исследованиях коленного сустава в целом, и при вывихах чашки в частности.

Также, мы определили, что наибольшее количество подопытных животных поступают в условия клиники при 2 и 3 степенях патологии и в 88.5% характеризуются медиальным вывихом коленной чашки.

Автор статьи : Качалин Михаил Дмитриевич — ветеринарный врач, хирург.

Также советуем прочесть еще одну статью автора – Особенности хирургической коррекции вывиха коленной чашки у собак